Es decir, toda arquitectura que es representación y expresión de la naturaleza y de la vida es al mismo tiempo construcción abstracta de la imagen de un paisaje y del gesto o significado de una máscara ...

La arquitectura como construcción estética ocupa el espacio entre lo íntimo y lo colectivo, y lo hace de dos formas distintas: de forma metafórica y abstracta como máscara y paisaje, y, contrariamente, de forma metafísica y absoluta como muro y estatua. En el primer caso, es la figuración de la vida y de la naturaleza que se definen de forma simbólica por su imagen y su significado; y en el segundo, la manifestación de la realidad y de la existencia que obtienen las formas de su ser por su inmovilidad y su silencio.

Es decir, toda arquitectura que es representación y expresión de la naturaleza y de la vida es al mismo tiempo construcción abstracta de la imagen de un paisaje y del gesto o significado de una máscara: lo que supone un tratamiento simbólico y metafórico de los espacios y de las formas para el proyecto de la ciudad y de la casa. Pero una arquitectura que sirve a la realidad y su existencia requiere, contrariamente, de unas formas y unos espacios, que sólo encuentra en los límites de la inmovilidad y en los términos del silencio, para la construcción metafísica del vacío y de lo absoluto.

Por lo tanto, formalmente, lo simbólico supone la representación y la expresión de la vida y su naturaleza en el gesto de la máscara y en la figuración del paisaje, mientras que lo metafísico se encuentra en la realidad y su existencia como el vacío del muro y la inmovilidad de la estatua. En definitiva, son dos las estéticas que sirven para la arquitectura: una estética de la belleza y del ideal, que trata de la naturaleza y de la vida, y que es la imaginación del paisaje y de la máscara; y otra, que se ocupa de la realidad y de la existencia, y que es la conciencia de los límites y de los términos del mundo, y se define en una estética de la inmovilidad y del vacío.

Estas dos maneras de proceder estéticamente o de tratamiento estético del espacio, como no podía ser de otra forma, estuvieron en el centro de la obra del escultor Jorge Oteiza, que también desarrolló y concretó en varios proyectos para la arquitectura. En concreto, fueron varias las veces que Oteiza intervino activamente en proyectos arquitectónicos, primero con los relieves murales y las estatuarias, soluciones estéticas con una fuerte carga simbólica, y más tarde con arquitectos en propuestas radicalmente espaciales de carácter más integrador.

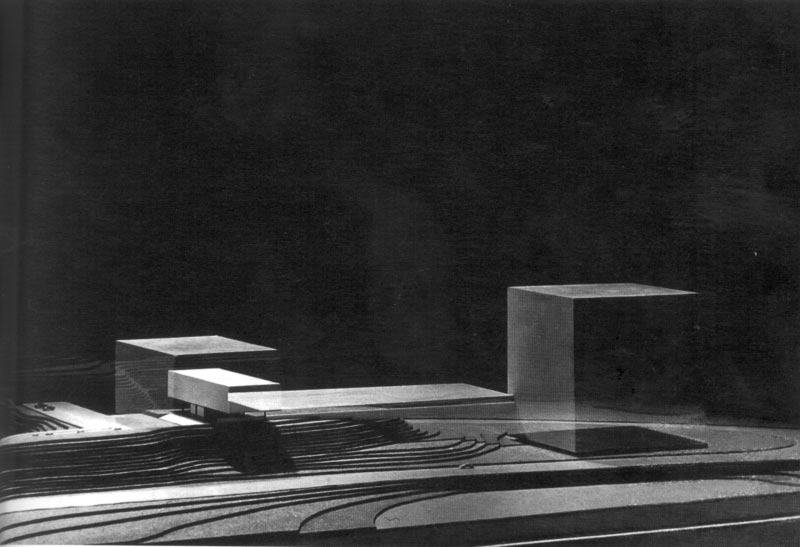

Estos ensayos definitivos consistieron, fundamentalmente, en los dos proyectos para los concursos del Monumento a José Batlle y Ordóñez en Montevideo de 1959 junto al arquitecto Roberto Puig y del Cementerio vasco de Ametzagaña en San Sebastián de 1985 con el arquitecto Juan Daniel Fullaondo, y el proyecto para la casa-taller de Irún con el arquitecto Luis Vallet en 1956. Sendos proyectos supusieron el desarrollo para la arquitectura de unas formas abiertamente metafísicas al tiempo y al espacio que antes habían sido aisladas por el escultor en el vacío del muro y en la inmovilidad de la estatua, y que empleó como respuestas no simbólicas a la ciudad y a la casa, contrariamente, a las ideas del paisaje y de la máscara.

Tratamiento metafísico del espacio y de la luz que quedó bien definido en los trabajos experimentales que el escultor Jorge Oteiza realizó sobre el muro y la estatua, que sirvieron más tarde como respuesta integral para la arquitectura de la ciudad y de la casa. Oteiza consiguió aislar el espacio en la inmovilidad del vacío- el ser de la naturaleza en una realidad inmóvil- a partir de las formas metafísicas del muro y de la estatua: el muro como el espacio estético de las formas, no de sus imágenes, sino de sus inmovilidades, por lo tanto, lugar para la visión de los límites, y no de los paisajes; y la estatua como construcción estética, diferente al gesto de la máscara, solución abierta y vacía de las formas al espacio y a la luz.

De la misma forma, muro y estatua fueron empleados por el escultor, una vez dimensionados para la arquitectura, como elementos “livianos y desocupados” en una construcción estética y metafísica, cuyo contenido real y concreto no estaba en el espíritu ideal de la materia, sino en su ausencia y vacío, y que, finalmente, definió en una gran inmovilidad espacial. Pues la función metafísica que desempeña el vacío no puede realizarse de forma simbólica: si todo símbolo necesita de una imagen y de su significado para su representación y expresión, y el espíritu y el alma son metáforas que imaginan el fin del cuerpo y de la materia, a la inmovilidad se llega únicamente por los extremos del espacio y los límites de la luz, en concreto, por las formas absolutas del vacío y de la transparencia, que Oteiza ensayará en la arquitectura como control exacto de lo inmaterial.